摘要:本文简单介绍了目前超声透射法检测基桩完整性时采用的传统测试方法,并引入了“准CT测试”,然后阐述了速度反演的基本原理,并对三维成像技术进行了简要介绍,最后列举了三维CT成像技术在模型桩及工程桩的应用实例,说明其在超声透射法基桩完整性检测中应用的可行性。

关键词:基桩完整性检测;三维成像;准CT测试;层析成像;速度反演

0 概述

随着我国基本建设事业的蓬勃发展,在高层建筑、重型厂房、公路及铁路桥梁、港口码头、海上采油平台以至核电站等工程中,大量采用桩基础。但由于施工工艺、地质条件、施工队伍、对量控制等因素的影响,出现缩颈、扩径、裂纹、夹泥、沉渣甚至断桩等基桩完整性质量问题、甚至会影响结构安全性。因此国家、行业相关规范和各级管理单位要求对基桩完整性进行检测,超声透射法具有便捷、迅速、缺陷反映灵敏度高、缺陷检测范围广等优点,从而被广泛使用。

对于缺陷位置、缺陷程度的判断往往是在仪器采集完毕后由分析人员依据测得的波速、波幅及波形的变化,结合个人的经验来判断桩的完整性,其测量准确性对检测人员的水平依赖很大。

超声透射法检测基桩完整性主要是利用数理统计的方法对缺陷进行判定,得到各“点”的结果,且无法知道缺陷的大小及确切位置,而将层析成像技术引入结构混凝土超声检测中后,能以图像的方式直观地反映层析面上混凝土内部质量,弥补“点”上检测的局限,较传统方法有明显的优势,是一种有独特效果的无损检测手段。但由于CT测试的工作量较大,不可能大量应用,所以必须寻求一种测试量较小的、能够实现CT反演的效果的测试及分析方法,在保证桩基完整性检测的效率的同时,提升其准确性,为此,在承担的北京市交通行业科技项目“桥梁桩基检测自动识别技术研究及应用”项目中,我们对三维CT成像技术在超声透射法检测基桩完整性进行了应用研究。

1测试方法的比较

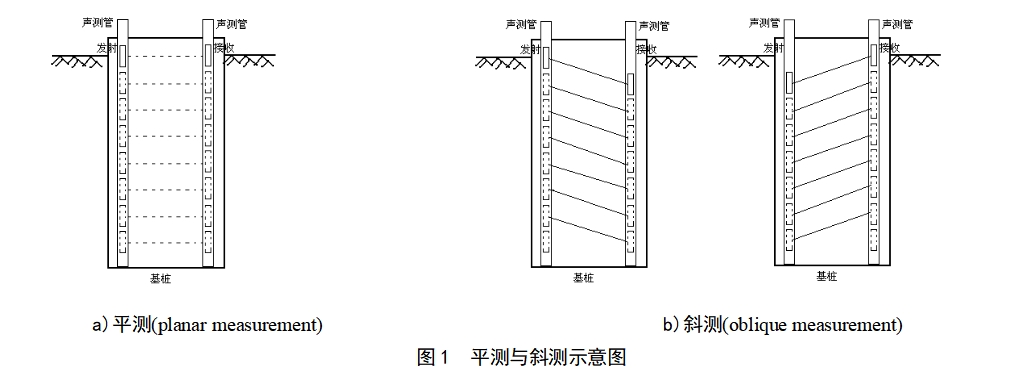

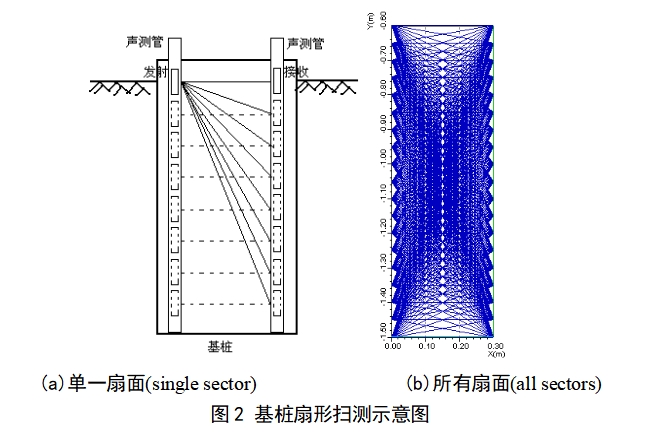

1.1 平测与斜测

目前采用最多的超声透射法检测基桩完整性是将发射、接收换能器放在两根预埋在基桩中的声测管内,从桩底到桩顶每隔一定间距布置一个测点,逐点进行检测,检测时两换能器始终在一个水平面上或保持一定的高差,如图1a所示。如果共布置N个测点,则检测得到N个测点的超声数据,然后按照相关规范对数据进行数理统计分析,获得两声测管间的混凝土质量。

对于平测中确认的剖面异常区域,应进行双向斜测,如图1b所示,测试区域范围为3倍以上的异常区域范围。换能器的高度差一般为50cm(声测管间距小于1000mm)。所有存在异常区域的剖面均应进行双向斜测。

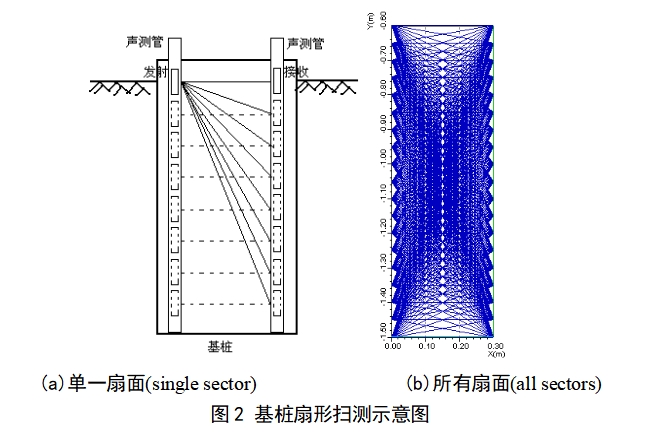

1.2 扇形扫测(传统CT测试)

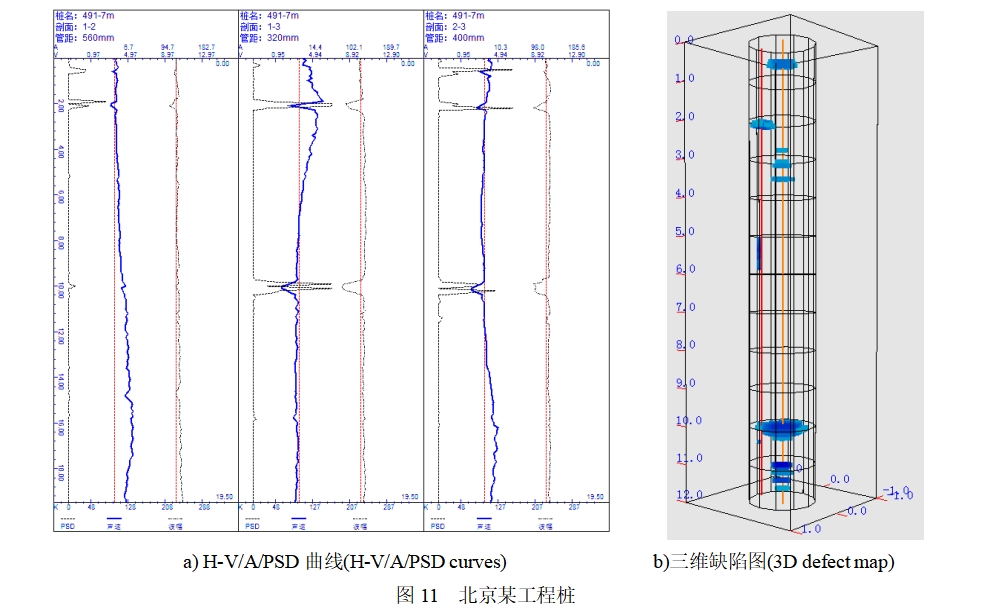

传统CT测试方法如图2所示,将发射换能器固定在某一测点,然后接收换能器逐点移动,测试完一个扇面后,发射换能器下移一个测点固定不动,逐点移动接收换能器,如此反复,直到测试完所有扇面。

由于传统CT测试的数据量很大,所以不可能对整根桩进行CT测试,一般在普通测试后发现某一范围内比较可疑,可以对其进行CT测试以获得更直观的结果。

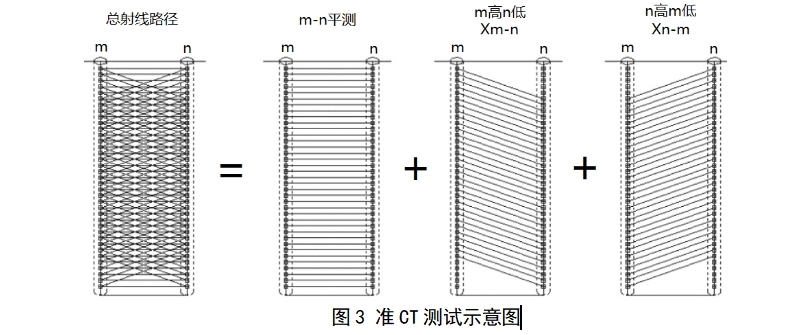

1.3 准CT测试

为了克服上述传统的检测方法和传统CT测试的缺点,综合其优点,我们研究并提出了“准CT测试”方法,也就是对基桩的所有剖面从桩底到桩头进行平测及斜测。每个剖面进行一次平测及两次斜测,然后对上述数据进行计算和反演,得出被测桩的三维成像,其检测过程如图3所示。

此种方法的优点是野外采集速度快,数据量也不大,反演成像速度也较快,但由于其数据量远小于传统的CT测试,所以其成像精度或效果与传统CT相比要差一些,但比传统的数理统计方法要强。

2层析成像(CT)的基本原理

层析成像(Computerized Tomography,简称CT),是在不损伤研究“对象”内部结构的条件下,利用某种场源,根据从“对象”外部用检测设备所获得的投影数据,依照一定的物理和数学关系,利用计算机反演“对象”内部未知的某种物理量的分布,重现“对象”内部特征。

根据超声波理论,层析成像可分为射线层析成像和波动方程层析成像(或称散射层析成像)。波动方程层析成像方法能充分利用超声波走时、振幅、相位和频率等全波形记录,大大增加了所研究介质的信息量,能提高分辨率和减少由于投射角不全所造成的假象。但在实际应用中,波动方程层析成像仍然存在一些困难和问题,如散射数据的提取、对波形产生严重影响的各种干扰因素的消除(声源信号、介质吸收、换能器耦合)等。而射线层析成像是对波场进行高频近似,超声波按射线传播,虽然仅用了超声波初至旅行时,但方法原理简单,干扰因素较小,只要能充分利用可观测空间和介质的先验信息,采用误差较小的反演算法,就可以获得满意的效果。目前射线层析成像在超声波层析成像实际应用中占有主要地位。混凝土无损检测中应用较多的是基于射线理论的超声波速度反演。

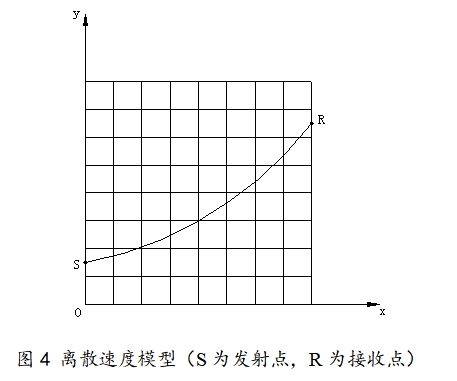

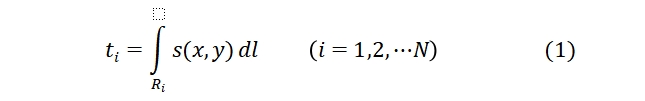

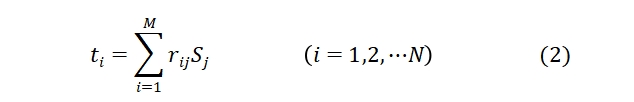

假定v(x.Y)是二维速度模型,如图4所示,S=1/V为慢度,则第

i条射线的初至走时,即投影值,可由式(1)计算:

式中R

i是第i条射线的轨迹,N为射线条数。

这是一个非线性问题,一般将反演区域离散成若干规则的网格单元(像元),在离散的每个像元内把射线路径近似地看为直线,设Rif为第i条射线穿过第j个单元的距离,S

j为第j个单元的慢度,M为网格单元总数,则有:

线性方程组式(2)写成矩阵形式为RS=T

3 三维成像技术的研究

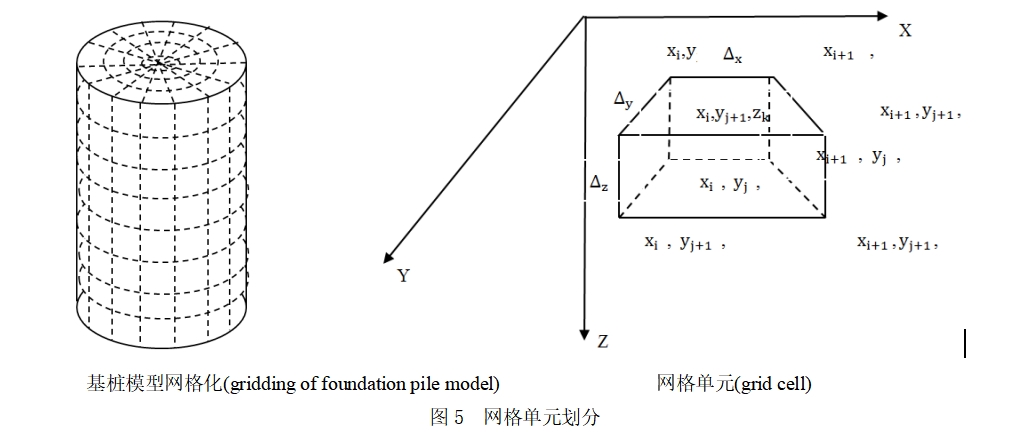

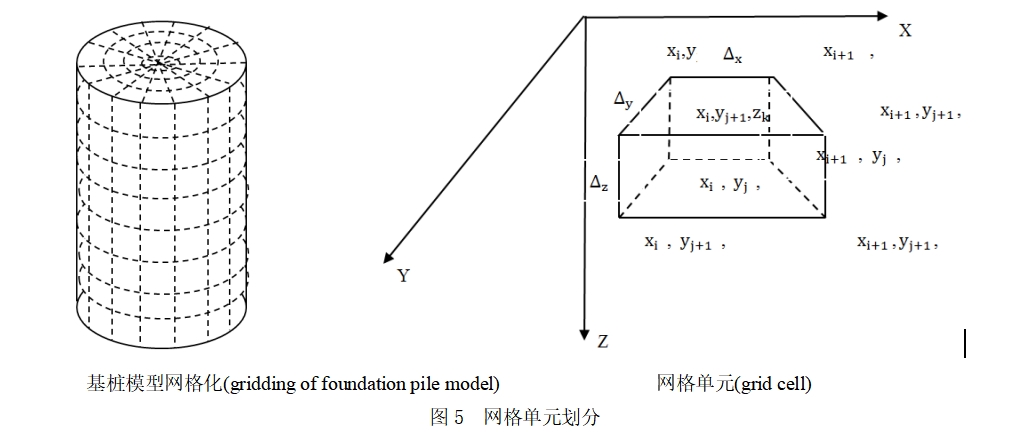

3.1 基桩三维重构

基桩三维图包括基桩三维声速切片图和基桩三维缺陷图,都需要对基桩进行三维重构。基桩三维重构就是对基桩的三维模型圆柱体进行网格化,将圆柱体分解成很多很小的平行六面体形状的网格单元(图5所示),每个网格单元包括4个属性值(x, y, z, V)。其中x,y,z表示每个网格单元左上角顶点在三维空间中的坐标(

),V 表示每个网格单元的声波速度值。根据V值的大小将每个网格单元的表面用不同的颜色来填充就可以生成基桩声速切片图。将声速值V设置一个阈值f,将声速值V>f的网格单元隐藏掉(不绘制网格单元)就可以生成基桩缺陷图。

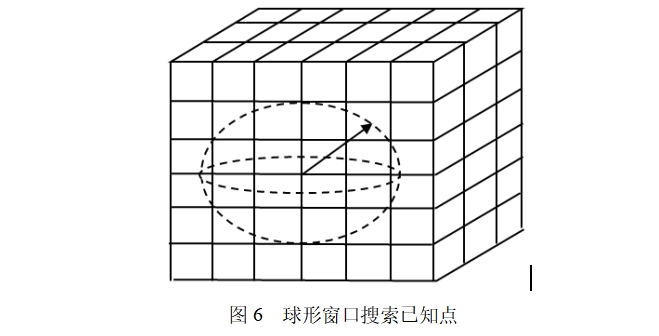

3.2 三维空间内插算法

基桩模型被网格化后,需要计算出每个网格单元的V值。对基桩数据文件进行CT反演后,可以得到基桩剖面上的部分点的波速值。可以利用三维空间移动插值算法根据这些已知点计算出基桩每个网格单元的V值。三维空间移动插值是二维空间移动插值的扩展。为了算法实现可以将网格单元看作是一个待插点。为了计算待插点的V 值,以可变半径球形窗口搜索足够数量的邻近已知点(如图6所示)。例如不少于6个,按距离权倒数内插法计算待定点的V 值。

空间任意一点P(x,y,z)上的属性值V的大小与该点周围已知点P(x,y,z)的属性值V的大小与该点周围已知点Di(x,y,z)的Vi具有密切关系。可以看作是这些已知点贡献的结果。考虑到CT反演的已知点到插值点距离的不同,贡献程度也不一样,且距离越大贡献程度越小。因此为了突出各已知点对待插点的贡献随距离的变化,对距离进行指数的倒数为权,对邻近已知点的属性值V进行加权平均,得到待插点的属性值V。

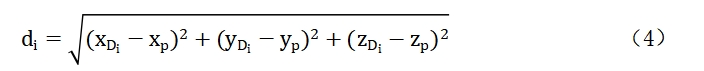

其中,待插点P到个已知点Di的距离按三维空间距离公式计算:

则根据待插点P到各采样点D

I的距离,在采样点上D

I的属性值为V

I,可计算P点的属性值V 为:

式中:n为球形搜索窗口搜索到的采样点个数;

u为调节距离权倒数的指数,可取u=3。

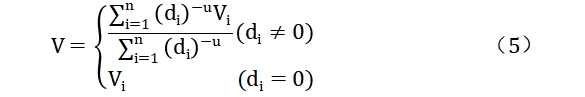

4 基桩三维超声CT成像软件的开发

为了在实际检测中运用三维超声CT成像技术,除了有数据采集的仪器(北京智博联公司生产的ZBL-U5系列多通道超声测桩仪)外,还必须要有配套的分析软件对采集到的数据进行反演,并根据反演结果进行三维插值,然后绘制基桩三维缺陷图。

MATLAB是一套用于科学工程计算的可视化高性能语言与软件环境,它集数值分析、矩阵运算、信号处理、图形处理与显示于一体。为了缩短开发周期,我们使用MATLAB编制所有运算相关的程序,通过对多个不同尺寸的混凝土模型试件(每个模型中包含孔洞、蜂窝、离析等不同类型的缺陷)上采集到的数据进行反演,不断地修改算法,提高反演精度,最终将MATLAB程序打包成动态链接库(DLL)。

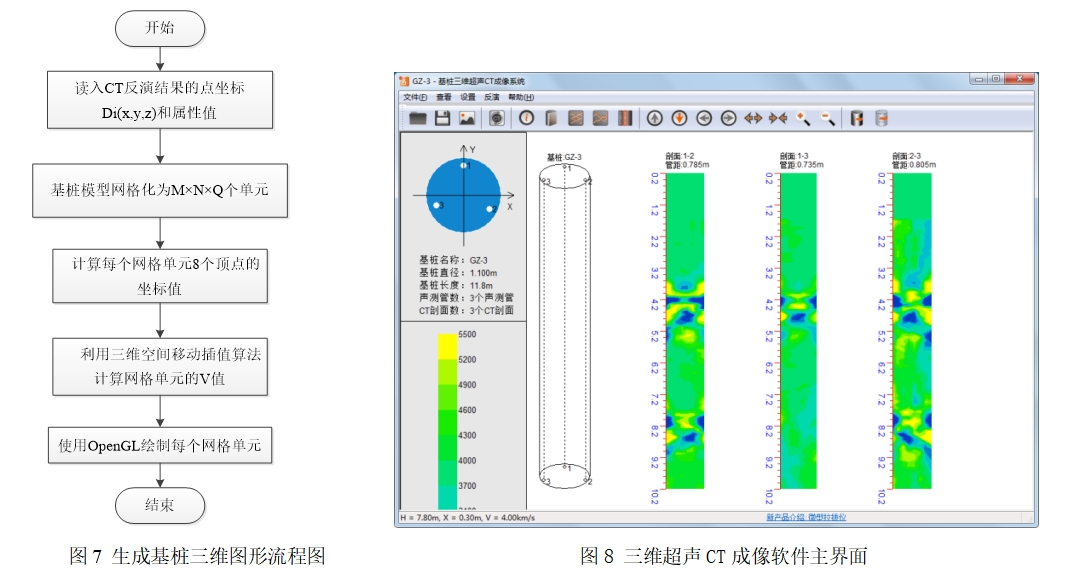

在编制MATLAB程序的同时,为了使三维超声CT成像软件界面友好、操作方便,符合检测人员的要求,我们经过调研,制定了详细的三维超声CT成像软件方案,使用微软公司强大开发工具Visual Studio 2013成功开发出除了反演计算之外的用户交互程序,然后将此部分程序与MATLAB生成的DLL进行对接,将检测数据传递给DLL,由DLL经过复杂运算并将结果传递回来,然后使用OpenGL(Open Graphics Library,定义了一个跨编程语言、跨平台的编程接口规格的专业图形

程序接口)图形库生成三维图形(流程图如图7所示),完成各种图形的显示、旋转、缩放等后续功能,最终形成一套完整的三维超声CT成像软件,能够显示基桩的三维管状切片图、三维缺陷图等,可以直观地看出基桩内缺陷的位置、形状,软件主界面如图8所示。

5 模型桩及工程桩验证

5.1 模型桩

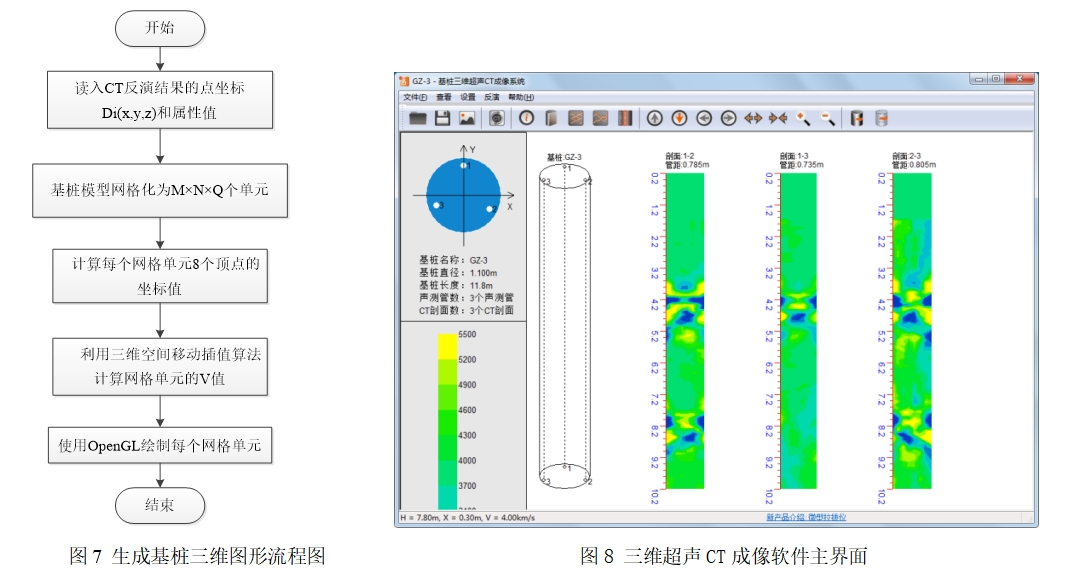

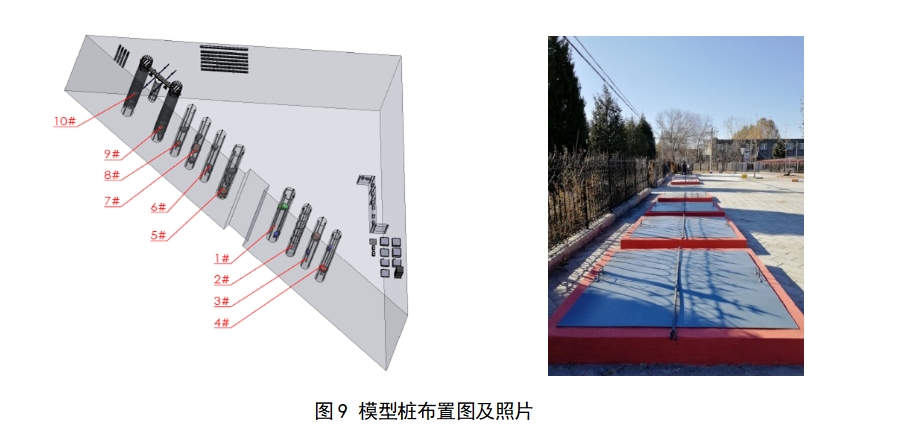

北京市交通行业科技项目——桥梁桩基检测自动识别技术研究及应用项目需要建立不同种类缺陷混凝土模型桩,然后进行超声透射法检测,并对其检测数据进行深入分析。

在钻孔灌注桩的施工过程中,由于施工工艺不正确、地质条件变化、施工队伍素质低、对质量控制不严等因素,容易出现的缺陷类型有:断桩、夹砂、夹泥、桩底沉渣、离析、声测管周围存在低速介质(包管)及声测管倾斜等,所以为了对各种缺陷的超声检测数据进行分析,制作了一批足尺寸模型桩,在桩身的不同位置(深度及径向方向)预埋不同种类、不同大小的缺陷,如图9所示。

本次模型桩采用人工挖孔灌注桩,施工时,当混凝土浇注到设置缺陷的位置时,先将提前制作好的缺陷框架放进去,然后用铁丝将框架固定在钢筋笼主筋上,再将预先准备好的袋装砂子、泥土或石子放入框架内堆放好,然后在缺陷框架周边浇注混凝土至与缺陷框架同高度,用振捣棒振捣,然后继续浇注混凝土。

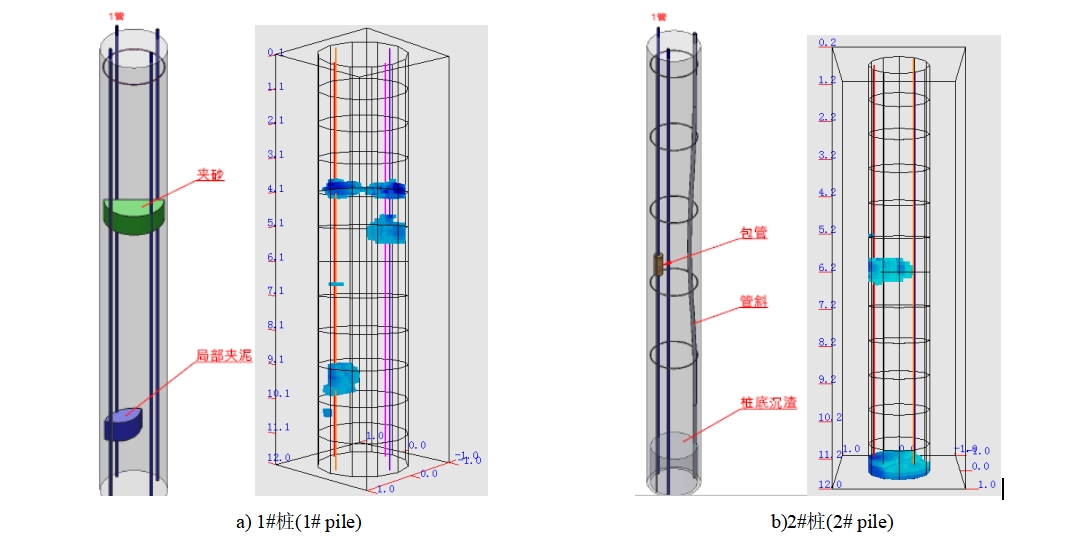

5.2 模型桩及工程桩测试结果

使用ZBL-U5700多通道超声测桩仪对基地所有模型桩的所有剖面进行平测及斜测,测试时的测线间距为0.1m。测试完成后,利用三维CT成像软件对所有模型桩的数据进行分析,得到其三维缺陷图,由于篇幅所限,文中仅列出1#~4#模型桩的设计图及三维成像结果(如图10所示)。将三维缺陷图与设计图纸比较,不难发现,三维缺陷图中所指示的缺陷位置及范围与设计图基本吻合。

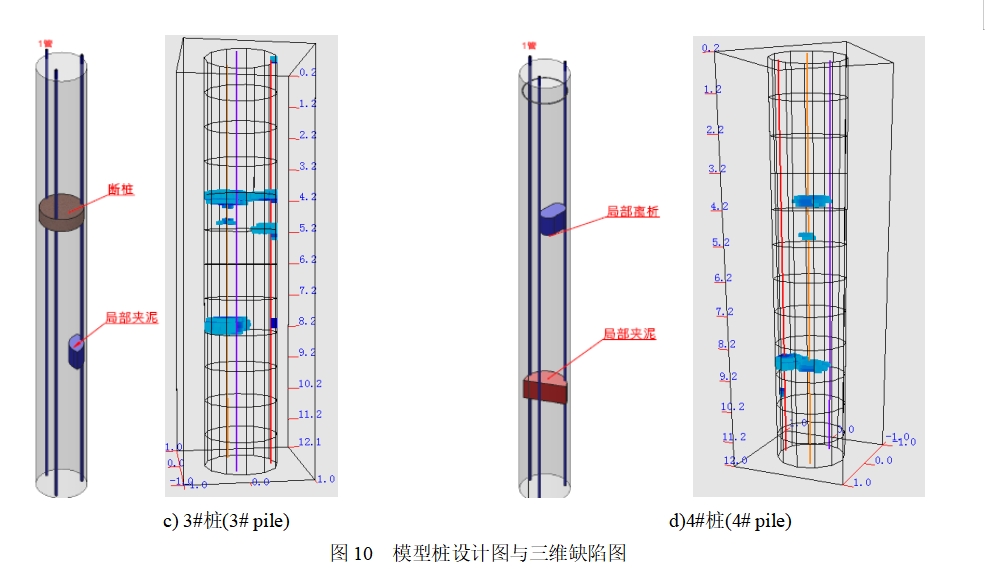

2017年11月底,北京某检测单位在使用ZBL-U5700检测某工程的基桩时发现其中某根桩桩在2米及10米位置声速、波幅低于临界值。该桩为钻孔灌注桩,桩长为47.5米,桩径1米,埋有3根声测管。慎重起见,第二天对该桩的19.5米以上进行平测及斜测,将测线间距设置为0.1米,测得的曲线如图11a所示,利用三维CT成像软件对该数据进行分析,得到的三维缺陷图如图11b所示。对于10米的缺陷大家比较认可,但对于2米位置的缺陷表示怀疑,由于位置较浅,采用开挖验证,在1号管所在侧进行开挖,发现在该位置的混凝土确实存在局部不密实现象。

6 结论

超声透射法检测基桩完整性的传统检测方法,主要是利用数理统计的方法对缺陷进行判定,得到各“点”的结果,且无法知道缺陷的大小及确切位置,而将层析成像技术引入结构混凝土超声检测中后,能以图像的方式直观地反映层析面上混凝土内部质量,弥补“点”上检测的局限,较传统方法有明显的优势,是一种有独特效果的无损检测手段。但由于CT测试的工作量较大,不可能大量应用,为此,引入了准CT测试方法,对整桩各剖面进行平测及两个方向的斜测,测试工作量较传统测试稍有增加,但较CT测试大大减少,测试完成后,通过三维CT成像技术的应用,能够直观地看到桩身缺陷的位置及范围,经过模型桩及少数工程桩的验证,测试结果与实际情况相符。建议在用传统的检测方法检查发现问题桩后,对其采用准CT测试,得到更为准确的结果,从而能够确定其对基桩承载能力的影响程度,以便对桩作出整体评价,采取合理的补救措施。